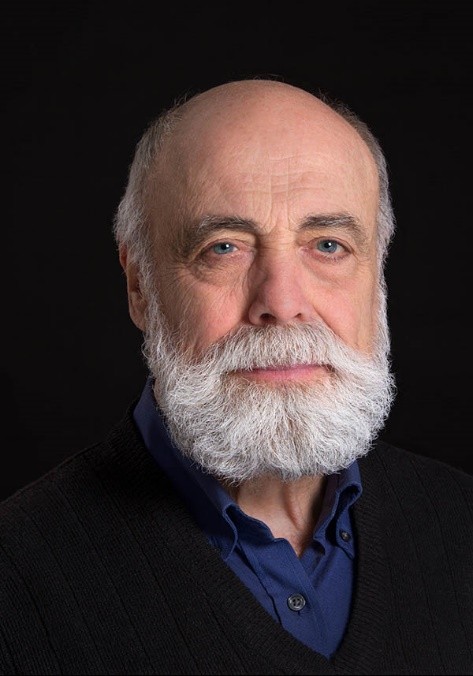

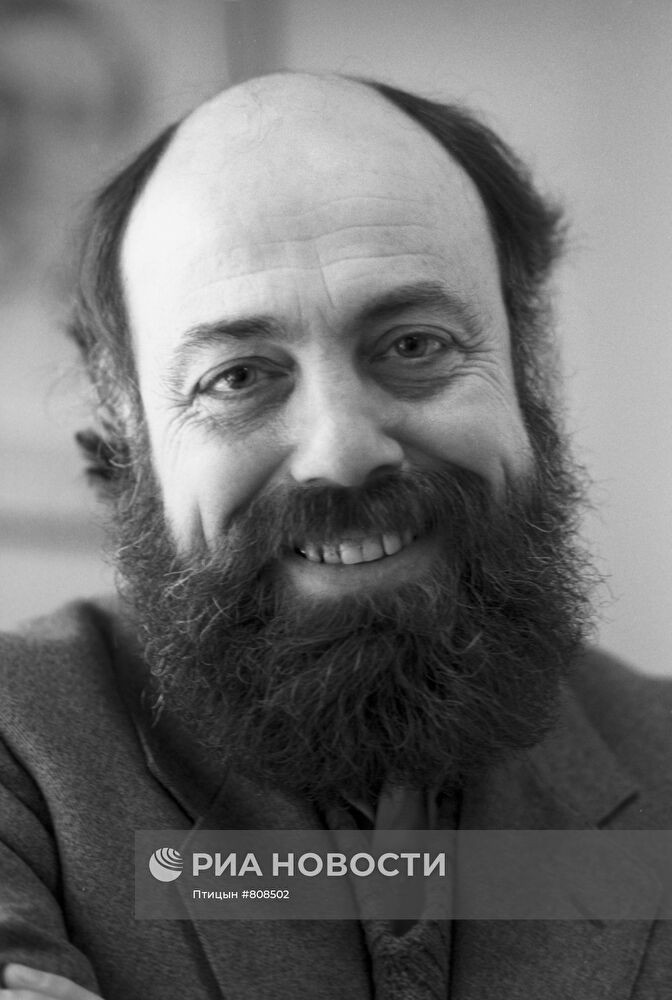

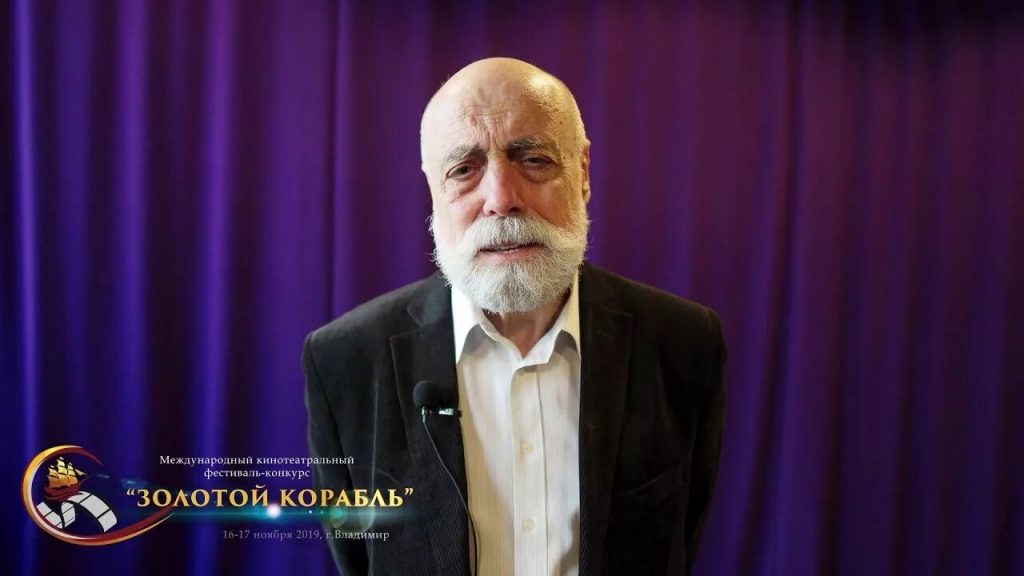

Петр Глебович Попов — профессор, кандидат искусствоведения, театральный режиссёр, преподаватель истории театра, мастерства актера, работы режиссёра с актёром. За свои семьдесят восемь лет он поставил множество спектаклей, в которых десятки лет назад даже играл наш ректор — Юрий Михайлович Литовчин. О том, как Юрия Михайловича превратили в короля Генриха из сказки про трёхглавого дракона, чем нынешний творческий студент отличается от советского, как сохранить субординацию, когда твой ученик становится коллегой, Петр Глебович поделился с Дарьей Катеринич накануне Дня преподавателя высшей школы.

Про выбор и начало творческого пути

— Вы выросли в послевоенные годы. Какое воспоминание из детства вы пронесли с собой через всю жизнь?

— У меня сознание включилось где-то примерно в полтора года. Помню, как на даче мы снимали в поселке Троицкое под Истрой дом, и там меня вынесли после грозы на террасу. Пытались показать мне белку на ёлке, а я ничего не понял, кто такая белка. В неё кидали калоши. Почему-то слова «белка» и «калоши» я уже понимал. Вот это, я бы сказал так, первое воспоминание. И дальше вся жизнь пошла.

— Когда вы решили связать свою жизнь с театром?

— В школе, как это всегда бывает, где-то в девятом классе, наверное, у нас был спектакль из отрывков по Островскому, в результате чего меня позвали в театральную студию Дома пионеров Киевского района, а это была замечательная студия, руководила ей Александра Георгиевна Кудашева, ученица Станиславского, Михаила Чехова. Эту студию до меня закончило много хорошего народу. Там были первые шаги, первые роли и, в общем, первое понимание, что надо заниматься режиссурой. Оно же складывается всегда примерно одним и тем же путём. Сначала идешь в артисты и проваливаешься. Мне достаточно было одной попытки, я понял, что я не хочу больше бегать на эти туры и вообще мне как-то интереснее самому делать.

Про педагогику и студентов

— Вам довелось работать с разными поколениями студентов. Как изменились студенты за 50 лет? В чем кардинальное различие?

— Кардинальное отличие — то, что они освободились от необходимости подстраиваться под советский режим. Вот эти все предметы — история партии, экономика социализма — это то, в чем они вынуждены были, и я вынужден был крутиться. Что можно, что нельзя с точки зрения репертуара, с точки зрения смысла. Всюду искали антисоветские подтексты, даже там, где их не было. Но, с другой стороны, в борьбе с этой цензурой и с этими условиями, как ни странно, вырабатывалось замечательное искусство. Потому что тогда появились и замечательные драматурги, и замечательные режиссёры. В общем, я бы сказал, что это был период расцвета великого русского театрального искусства. Я имею нахальство, — он сам меня так называл, — считать своим другом Андрея Александровича Гончарова, который был старше меня сильно, но тем не менее мы дружили. Так вот, он спектакль «Беседа с Сократом» выпускал 8 лет, потому что все время находили какие-то крамольные смыслы, хотя пьеса построена на подлинных текстах Платона. Эта история государства, которая великого мыслителя доводит до того, что его судят и убивают, а параллельно в мире происходит аналогичная вещь. И не выпускают спектакль. Представляете, какой это подвиг? Джигарханян восемь лет репетировал это.

Про режиссуру

— В чем специфика подготовки режиссеров именно для телевидения и кино? Чем их подход должен отличаться от театральных режиссеров?

— Эйзенштейн у себя в работе со студентами все время подчеркивал, что кино, кинематографу нужно учиться в театре, потому что в театре всё гораздо сложнее. То есть, что такое спектакль? Спектакль — это полнометражный фильм, снятый одним кадром, с одной точки. Вот как в этой ситуации сделать так, чтобы зритель не сдох с тоски? И он как раз начинает с театральной работы со студентами. Приводит их к искусству, к мизансцене, а дальше от мизансцены идет к мизанкадру, к раскадровке и так далее. Поэтому я как раз на своих занятиях по актерскому мастерству и работе режиссёра с актёром стараюсь им эту базу дать, а дальше мне проще, потому что у них есть мастера, которые занимаются уже всей спецификой кино и телевидения. Но тут такая забавная вещь. Иногда студенты нас всех воспринимают как отдельные предметы. Вот есть актёрское мастерство, вот специальность, вот искусство монтажа, вот основа операторства. Это всё единое. Все занимаются, в общем, с разных сторон одним и тем же.

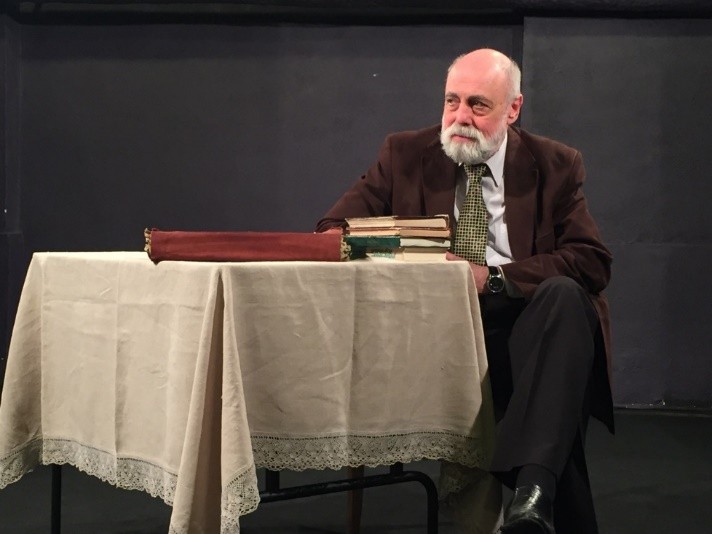

Пётр Глебович, Александр Валерьевич Суворов (преподаватель «Актерского мастерства» в ГИТРе) и труппа театра «Постскриптум» на репетиции. Фото: сайт театра

— Среди ваших работ, можете назвать любимый спектакль?

— Это неправильный вопрос, потому что нелюбимые есть, а все, которые делаешь с любовью, они и так любимые. Но вот как раз на одном курсе Юрий Михайлович был Генрих, и Леночка Зиновьева тоже у нас преподает, — она тоже была там.

— А нелюбимый?

— Это мой главный провал в Щукинском училище — «Недоросль» Фонвизина. Мне дали заочный курс. Замечательный курс был. Не сложилось. Вот не нашел я подхода тогда ни к Фонвизину, ни к курсу. А поскольку в заочнике это было все скоропостижно — облажался по полной программе, за что мне до сих пор стыдно.

— Стыдно перед кем?

— Да перед собой, перед Фонвизиным. Ну и перед учениками тоже, наверное. Они отнеслись к этому, так сказать, гуманно, но неловко.

— Есть какая-то пьеса, которую вы хотели поставить всю жизнь, но еще не поставили?

— Думаю, и не поставлю. «Генрих VIII, или Все это правда», Шекспир. У меня вообще такое ощущение несправедливости. Меня всё время на что-то подталкивали. То — мне кажется, несправедливо, — говорят, что не Шекспир писал свои пьесы. «Это, скорее всего, Джон Флетчер, а там Шекспир только пару сцен написал»… Очень я её люблю. И мне было бы интересно её сделать, но в силу того, что это такая многофигурная пьеса, требующая постановки в каком-то академическом театре — нет.

Напутствие

— Вот если сейчас представить себя нашим ровесником, стоящим на пороге Института, и дать один единственный совет, какой бы вы дали?

— Знаете, тут всё непросто. На всё Божья воля. С другой стороны — во мне это было опять воспитано этим проклятым прошлым — комплекс того, что нельзя ничего просить. Ничего не проси, придут и сами дадут. Но нет гарантии, что дадут то, что надо. Я так вспоминаю: всюду, куда меня судьба направляла — это была не моя инициатива. Только один раз я сказал: «Андрей Александрович (Гончаров), я свободен, если я вам нужен, я был бы рад с вами работать». Он сразу взял меня к себе. Это единственный, пожалуй, мой шаг, когда я куда-то просился. В остальных ситуациях меня приглашали. Правильно это или нет? Не знаю. Можно назвать скромностью, можно назвать гордыней. Чёрт его знает, сам разобраться не могу. Но думаю, что это тоже отголоски советского прошлого. От чего, мне кажется, вы, ваше поколение, совершенно свободны. Вы вообще счастливые, бесконечно счастливые люди.

Интервью взяла Дарья Катеринич, ДЖ11